在我的观剧记忆里,到首都剧场看北京人民艺术剧院版《茶馆》的经历令我格外印象深刻。

那是2017年6月12日,北京人艺建院65周年的纪念日。傍晚7:00,位于王府井大街22号的首都剧场外,常年活跃在街边的“黄牛”们手里没有票。他们人人拎着一把望远镜,逢人便问“您带了吗?”,这样的言辞透出一种内行感,仿佛在那儿看戏,望远镜是必需品,有了它才能锁定表演细节、看出舞台门道。见你摇头,其中几个人会试探性地补一句:“票您有多的吗?”

我拖着疲惫的身躯站在检票队伍里,在此之前,高强度观剧的日子已经持续了大半年。作为一个巨型演出市场,这年6月,北京的戏剧舞台如过去几年一样热闹非凡。月初是百老汇原版音乐剧《魔法坏女巫》、2016柏林戏剧节的入选作品《他她它》等剧目相继登场,围绕当代剧场中的各种议题展开的讨论此消彼长;下旬还有德国纽伦堡国家剧院的《恐怖袭击》和《39级台阶》、日本导演铃木忠志的《特洛伊女人》、法国兰斯喜剧院的《吝啬鬼》等作品。观众期待穿梭于全城剧场间,窥见全球戏剧的风貌。戏剧爱好者们还要抽出空当奔赴天津,在林兆华戏剧邀请展上见证意大利剧场大师罗密欧·卡斯特鲁奇作品的首次来访。

看一场重要的演出之前,观众通常会带有某种特定的预期。比如,观看德系剧场作品,观众期待看到多样的前卫手段和丰富的政治性议题。如果是一场英国戏,观众大概率会提起精神,关注每一句台词,试图从语言的密林中找到当代戏剧文学的张力。在首都剧场,面对北京人艺的保留剧目,我们的期待是什么呢?

观众席多为生面孔,不大像其他演出现场,总有熟人能打个照面。他们的状态跟我很不相同,三三两两热络地聊着天儿。“上回看这戏是1992年,于是之演得真是好。”“一会儿开演就关机,起码得静音。”“我上个月排队买这场戏的票排了十几个小时。”……

19:30,场铃响起,剧场安静下来,灯暗,舞台左侧传来竹板的声音。我知道,几秒钟后,大傻杨会出现在追光里。

这是一种非常奇特的观剧体验。早在上中学的时候,我们就在语文课堂上学习过《茶馆》的片段,能头头是道地背出作品的艺术特色、中心思想和历史地位。由于足够熟悉剧本,也看过几遍录像,我对接下来舞台上即将发生的一切了然于心。

演出果然没有让我感到任何意外,台词和动作都和我印象里的一样。凝视舞台,大茶馆里,六张桌子旁的角色们说着话。我意识到自己在追逐当代剧场艺术的旅途中,已经很久没有看过一台扎实的“话剧”了。实际上,对于很多中国人来说,《茶馆》就是“话剧”的代名词。它有一气呵成的表演、扣人心弦的故事,还有一群惹人为其命运忧心的人物——王利发他们。

我开始关注一些老录像带无法承载的细节:舞台中心人物对话时台侧演员的表情、景片后面表示昼夜更替的灯光缓缓变化、身旁观众的笑声和抽泣……从知道《茶馆》开始,我就一直有想去北京人艺看一次现场的念头,就像想去故宫博物院看《清明上河图》,想去卢浮宫看《蒙娜丽莎》。其实我在那天出发去剧场前就构思好了散场后的朋友圈:一张戏票和谢幕时舞台上的合影,一句话,“百闻不如一见”。

那次观剧经历的体验感并不陌生。我像是终于站在偌大的博物馆展厅里,四周灯光昏暗,正中被照亮的区域边上围满慕名而来的人,人们屏着气,欣赏一件镇馆之宝。

今天的人为什么要去博物馆?有的人是去打卡观光;有的人期待了解一段历史、领略几种文化、欣赏久经时代考验的艺术品;还有的人带着对现实生活的困惑走进博物馆,他们希望回到一切的原点,重新思考现在的世界。

“如何办好北京人艺?”

1985年,冯远征进入北京人艺学员班,同班的还有吴刚、岳秀清等演员。学员班在1958年开办,选拔标准很抽象,叫“合槽”,没有很明确的说法,关键是入选者要适应北京人艺的舞台。学员班不看长相,进院第一天就上舞台,几乎每个后来的“大演员”都是从无名无词的角色演起的。舞台是学员班的课堂,新人们没戏的时候就观察主角,揣摩前辈的表演。冯远征他们是第六届,被今天的观众称为“85班”。

冯远征现任北京人艺副院长、演员队队长。他在剧院第一个做主角的戏是曹禺的《北京人》,那是1987年,他演曾文清,导演是跟焦菊隐联合执导《茶馆》、后来又排了《雷雨》的夏淳。他记得,那会儿他刚进剧院,《北京人》一排就排了半年。

“上场的第一个动作是练习撩帘儿,我就在一楼排练厅练这个动作,一上午导演都说不对,也不告诉我为什么不对,让我自己去想。”夏淳教给冯远征的,是学会为人物做些什么。为演《北京人》,冯远征留了长指甲、观察养鸽子的人、看《芥子园画谱》学画画。在这个过程中,他体会到人物闲下来的时候是什么状态。

冯远征说的“撩帘儿”动作出现以前,他饰演的曾文清立在帘子后面跟奶妈、妻子说话。等奶妈走了,他才从舞台左侧的帘子后面登场。这个动作其实很慢,但若不是他特别提起,我从没有仔细留意过。在我的印象里,悲剧人物曾文清总是懒懒的,我记住了冯远征演出来的懦弱,却未想过这份融在演员身上的懦弱从何开始。

“那半年对我来说非常重要。”冯远征说,“当我真的登上舞台,我就明白了导演给予我的是成为好演员的方法。”

这些方法,从建院开始,一代传给一代。

1951年,北京人艺还没正式建院,叫“老人艺”,是个不只有话剧团的综合艺术院团。剧院要排老舍的话剧《龙须沟》,时任院长李伯钊非常重视,觉得一定要找一位跟老舍名气相当的人当导演,排好新中国成立后剧院的第一部新创话剧。

李伯钊想到了焦菊隐。

此时焦菊隐47岁,正在北京师范大学任教。早在20年代,中国话剧刚刚萌芽时,焦菊隐就与刚从美国回来的熊佛西一起组织学生排演了抨击军阀混战的多幕话剧《蟋蟀》。1935年,焦菊隐赴法国留学,攻读博士学位。回国后,他一边任教,一边排戏。40年代初,焦菊隐在四川江安的戏剧专科学校把《哈姆雷特》搬上了舞台,这是在中国的第一次演出。后来,他做了大量译介工作,中国话剧界于是读到了由他翻译的《契诃夫戏剧集》《果戈理的手稿及其他》,以及高尔基的《未完成三部曲》、丹钦科的《回忆录》等作品。

焦菊隐读了剧本,北京城里四户人家的故事让他联想到童年生活过的大杂院。老舍的台词是用普通话写的,焦菊隐觉得,讲北京的故事,人物要说北京话,他自己动手,把剧本改成了今天我们看到的“京味儿”版。

剧本第三幕,龙须沟地势较高的三元茶馆外,“前半夜的雨刚止住,还能听得见从破席棚滴下来的滴水声”。大雨让整修工作遇到了麻烦,戏词说:“您忘了,每回下大雨不都是这样吗?”2009年,我们从北京人艺的复排版里看到了这个真实又生动的“抢救”场面。初创演员能提供好的表演样本,就是因为焦菊隐带领下的一次雨夜中的体验生活。

《龙须沟》排练的时候,北京的臭水沟龙须沟正在进行整修。1951年的一天晚上,像老舍的剧本里写的一样,北京下起瓢泼大雨。焦菊隐和演员们赶到龙须沟,沟还没填平,臭水夹杂着垃圾溢出来,流进居民低矮的房屋里。民警蹚着水背老人,演员们也深一脚浅一脚地加入到救援中。

讲北京人身边故事的《龙须沟》取得了成功,那个剧组称得上群星闪耀:演员里有于是之、郑榕等,牛星丽、吴世良跑龙套,英若诚演戏之外还兼着效果组组长。1952年6月12日,北京人民艺术剧院正式建院,导演焦菊隐出任第一任副院长。

刚建院的时候,北京人艺还不在今天的王府井大街55号,院部设在史家胡同的一个大院子里。在东跨院的院长办公室,焦菊隐和人艺“四巨头”的另外三位——曹禺、欧阳山尊、赵起扬展开了一场持续一周、累计约42小时的会议,谈论的话题是“如何办好北京人艺?”。

从我们今天能够读到的院史资料来看,那些谈话随性而至,不设框架,从中国话剧的发展史,谈到国际戏剧的各种局面。会议没有产生争执,仿佛是顺理成章,他们达成一致:以莫斯科艺术剧院为榜样,希望舶来的话剧长出自己的风格。

1953年,焦菊隐在北京人艺复排《龙须沟》,此后,剧院开始逐步进行话剧民族化探索。冯远征说,北京人艺的表演风格和剧目风格是中国独一份儿的。“它一开始没有传统,能形成独树一帜的风格,是由探索开始的。”

新中国成立之初,全国戏剧界掀起向斯坦尼斯拉夫斯基体系学习的热潮。焦菊隐主张用创新的观点对待斯坦尼体系。在学习、借鉴的过程中,他逐渐发现了斯坦尼体系与中国传统戏曲的相通之处。上世纪30年代,焦菊隐曾受李石曾的委托,筹办了著名的中华戏校。在那里,对戏曲还不太了解的焦菊隐看戏学戏,广泛阅读资料,有了较深的了解后,他对一些老戏进行改革,排了《汾河湾》,又尝试新编剧目,排了陈墨香编写的《孔雀东南飞》。

于是,1956年,焦菊隐排演了郭沫若的《虎符》,这是他首次有意识地尝试在话剧中借鉴戏曲手法。放在焦菊隐的作品序列中看,《虎符》称不上是最成功的,更多地偏向形式上的戏曲借鉴。但在其中,我们可以窥见今日所说的“民族化”和“北京人艺风格”的端倪。

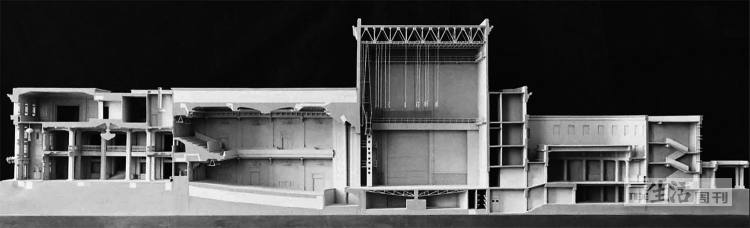

焦菊隐导演艺术的真正巅峰是1958年的老舍编剧作品《茶馆》和1959年的郭沫若编剧作品《蔡文姬》。特别是《蔡文姬》,焦菊隐希望整出戏是一首诗。第二幕一开场,舞台上空无一人,舞台正中挂着一个巨大的穹庐图案,宫女们托着盘子从两侧上场,既是戏曲的调度,又符合话剧舞台的规律,送别的宴会在写实之外,多了一层风格浓厚的写意色彩。到曹操、曹丕、周进著名的“三人转”段落,演员穿着长袍大袖,干脆直接化用京剧的步法,在这出历史戏中却恰如其分。

在舞台实践中,焦菊隐结合中国演员的实际情况,在斯坦尼“内心视象”的基础上提出了“心象说”这一创造角色的方法。在“心象说”的培养下,以于是之为代表的一批表演艺术家形成了成熟的演技风格,北京人艺后继的演员们也仍在践行这一风格独特的表演方法。

冯远征说,表演就是技术,所以叫“演技”。体验生活很重要,可是,无法体验的生活怎么办呢?冯远征提到让他“恶名远扬”的安嘉和——电视剧《不要和陌生人说话》中的角色,这也是他常跟年轻演员举的一个例子。塑造安嘉和时,冯远征要去找心里的人物种子。他打电话给妇女热线,对方非常警觉,觉得他至少是个潜在的施暴者,跟他讲了很多残酷的故事,希望他迷途知返。“经过调研,我确信了安嘉和的矛盾性,他表面上是个好人,在家庭中却是施暴者。”

在北京人艺演戏的这些年,冯远征更深地理解了焦菊隐带领前辈们探索北京人艺演剧学派的原因。“为什么会有这样一个学派?因为他认识到中国演员要有能适应中国人的表演方式。”话剧是舶来品,但在北京人艺的舞台上,它一直是“中国”的。正如冯远征说的,剧院即便在80年代排外国戏,也是用中国人的样子去演戏,“从来没搞过红眉毛绿眼睛、高鼻梁假头发”。

从1952年建院到“文革”前,北京人艺走过了奠定风格的阶段。在艺术上和内容上,剧院在焦菊隐的带领下思索:我们的话剧应该走一条怎样的民族化之路?如何在舞台上表现新的生活、讲述正在发生的历史?十几年间,北京人艺创作了114部作品,现实题材占86部,很多戏成为保留剧目,至今仍在新一代演员的演绎下上演。

1975年“文革”期间,焦菊隐因肺癌病逝于北京。他没能看到北京人艺即将到来的、渴望新面貌的80年代。

80年代,西方、先锋与传统的交错

2014年,首都剧场上演了美国70年代的作品《洋麻将》。这是北京人艺继1984年以后,时隔29年复排这部作品。接棒于是之、朱琳的,是濮存昕、龚丽君。

剧中只有两个角色。演出开始,舞台右侧发出反复撞门和铁锁拍打门框的声音。借着昏暗的后场光,我看到一个人影在后面,试图推开锁闭的门。推不开,人影绕到舞台后方、更靠近中心的位置,灯光变化,一扇小门被照亮。门打开,我看见人影佝偻着背、拄着拐杖,在背光的勾勒下,他的白头发非常清晰。是个老人。老人走进门,扶一把墙,正要下台阶,又忘了什么似的迅速回身。他关上了门。这时候,我看到老人的侧影,他叼着雪茄。老人缓慢地走到屋里右侧门的位置,扶着铁锁重重地摔了一下。是个有些固执的老头儿。

老头儿从沙发后面摸出一个盒子,掸掸灰,倒出一盒纸牌。随后,他走到舞台左侧,搬出堆在角落里的椅子摆在桌边,掸掸灰,又从破旧的窗角扯出一块桌布,掸掸灰。是间长久没人使用的屋子。他一边咳嗽一边把桌布铺在桌上,舞台灯渐渐亮起来,观众发现,老人穿着长浴袍,表情严肃。他坐在椅子上,戴上眼镜,开始洗牌、发牌。门又开了,进来的是个老太太。她一进门,没有注意到已经有人在屋里,用手帕掩着鼻子哭了起来。老头儿又咳嗽一声。“对不起,我不知道这儿会有人。”老太太说。

极其细致入微的舞台细节层层叠加,构成了《洋麻将》的整场演出。今天的观众一边感叹濮存昕与龚丽君的精湛演技,一边怀想在夏淳导演创作的年代,于是之和朱琳如何在意气风发的80年代,演绎这出在彼时中国舞台上并不多见的西方写实主义戏码。

改革开放后,中国文化界迎来了一段“激情燃烧的岁月”。文学界从创伤中抬起头来,伤痕文学和寻根文学之后,流行的新热点是先锋小说、新写实小说和王朔那杆“躲避崇高”的大旗。在戏剧界,伴随戏剧观的论争,戏剧思潮得到解放,艺术家的创作热情重新被点燃。这时的北京人艺先是重排、复演了一批深受观众喜爱的保留剧目,接着,便开始在实践中探索话剧的多样化。

生于1953年的濮存昕17岁时离开北京,到黑龙江建设兵团当知青。在宣传队,他饰演了人生中的第一个角色,样板戏《沙家浜》里的县委书记程谦明。1977年,他回到北京,考入空政话剧团,到1987年,他才被调入北京人艺。用他的话说,“像游子归家,既激动,又忐忑”。

濮存昕从小被父亲苏民领着出入北京人艺大院。他在后台研究新奇的服装道具,在观众席看叔叔阿姨们的演出,回到家还要听父亲跟同事们聊戏。对于濮存昕在艺术上的兴趣,苏民始终非常支持,他喜欢什么,就帮他找老师教什么。“我现在演戏还是自己化妆,都是那会儿学画画学来的本事。”讲究“功夫在诗外”,这是北京人艺的传统。

80年代初,空政话剧团团长王贵参加戏剧出访团去了日本,受到现代戏剧的影响,回来后就排了《周郎拜帅》。濮存昕在剧中第一次做主角,演的是周瑜。“他是眼睛冒着光回来的,给我们讲在日本的所见所闻,激动不已。”濮存昕说。

1980年,《茶馆》也到欧洲演出,中国话剧第一次踏出国门,收获了“远东戏剧的奇迹”的评价。濮存昕告诉我,在欧洲,于是之鼓励演员们挤出时间去看戏,看欧洲的戏,看不懂也要看。“有些老前辈们都看傻眼了。”从欧洲回来,北京人艺的舞台上出现了第一部外国戏剧——莎士比亚的《请君入瓮》,由英若诚翻译,请了英国戏剧家托比·罗伯森来当导演。

“改革开放之后,整个社会都在睁开眼睛看,我们接收了西方戏剧很多新的信息。”不仅是《请君入瓮》,那时北京人艺的舞台上相继上演了多部英若诚的译作。1983年的《推销员之死》、1986年的《上帝的宠儿》、1988年的《哗变》等享誉西方世界的现实主义力作让北京人艺接上了第一个发展阶段的辉煌。

于是之自己也投身西方戏剧排演。1984年,他搭档朱琳,演出由卢燕翻译的美国剧作家柯培恩的作品《洋麻将》。通过画质并不清晰的录像,我们看到于是之入木三分的表演,每一次发牌,他的表情都有差别。到濮存昕这一版,在表演层面,新一代演员因自身的内心体验让角色散发出不同的意蕴。

说起80年代,濮存昕讲起一件多年后才知道的往事。1986年,他到北京人艺排《秦皇父子》,就是在那个戏的联排阶段,濮存昕递交了调进人艺的申请。能去排戏,是因为当初导演蓝天野去王贵家拜访,希望借“小濮”到人艺演一出戏。王贵没犹豫,说:“好啊,咱们一起培养这个年轻人。”

刚到北京人艺时,“濮哥”还被叫作“小濮”,“宋丹丹他们一开始根本就不看好我”。1991年排郭启宏编剧的《李白》,38岁的濮存昕是主演,父亲苏民执导。在排练厅,濮存昕正在“慷慨激昂”地试一段大独白,宋丹丹走过来,“呦”“嘿”。“她那意思,你这演的什么呀?拿腔拿调的。我承认她说得对。”濮存昕说,因为得过小儿麻痹症,他小时候老有藏拙的心态,不想让人叫他“濮瘸子”。“这种心态影响了我演戏,让我总想包装自己。林兆华打破了我。”

林兆华带来的影响,濮存昕称为“开放式”的现代化表演。他说1997年,排演过士行编剧的《鱼人》,他演钓神,老艺术家林连昆演老于头。在排练场,林兆华不让演员闷着头跟对手演戏,要开放,冲着观众说台词。“林连昆不同意这种演法,不真实啊。他别扭了好几天,有一次排练,一跺脚,出去了,再也没回来演过林兆华的戏。”停顿了一下,濮存昕又感叹了一句:“林连昆,多好的演员啊。”

1982年,林兆华在北京人艺导演的《绝对信号》被视作中国当代小剧场戏剧的开端,林连昆是主演之一。春天的黄昏和夜晚,待业青年黑子被车匪胁迫,登车作案。在车上,他遇到曾经的同学小号、恋人蜜蜂、忠于职守的老车长。在这个戏剧性极强的情境中,车上的气氛逐渐紧张起来。最终,黑子放弃劫车计划,在与车匪的搏斗中身负重伤。

这是一出没有场次划分的戏剧,一趟列车上发生的个人与社会关系的思考,借由老车长那句“他已经赢得了做人的权利”的台词引起轰动。自《绝对信号》开始,林兆华掀起实验戏剧风潮。后来,他排演《鸟人》《鱼人》等国内剧作家的实验剧作,作品频繁受邀赴国外演出。到2013年,他在北京人艺排演的莎士比亚名剧《大将军寇流兰》,由英若诚翻译、濮存昕主演,获得英国爱丁堡国际艺术节的邀请,这是中国话剧第一次站上当今世界最高戏剧展演舞台。

除国外剧作排演、实验戏剧探索外,上世纪80~90年代的北京人艺也延续传统,创作了一批承袭北京人艺风格的代表作。

1988年何冀平编剧的《天下第一楼》被视作《茶馆》的“接班之作”。时任《北京晚报》记者、后写出了北京人艺保留剧目《鸟人》的剧作家过士行不吝赞誉,在当年的报道中,他称《天下第一楼》“令人疑是老舍在与北京人艺重新合作”。

何冀平写作《天下第一楼》的80年代末期,价格双轨制与通货膨胀成为我国经济改革的巨大阻力。剧中的福聚德位于北京正阳门(前门)外一条叫“肉市”的小胡同里,气派的正阳门和林立的民间饭馆遥相呼应,这幅风景也令人看到当时国有企业和民营经济混于一堂的社会面貌。

实际上,从上世纪八九十年代起,剧作家的作品普遍反映着当时时代大潮下人们的生活与思维变化。此时的戏剧冲突模式的主流已经不再像《茶馆》一样,以社会重大事件为中心;剧作家们更倾向于按照日常生活本来的进程去表现生活、组织情节,书写普通人的多样人生。

于是,在北京人艺的舞台上,观众看到刘锦云关注农村与农民问题的《狗儿爷涅槃》,农民陈贺祥的父亲没有土地,跟人打赌,活吃了一条小狗,为儿子赢了两亩地。陈贺祥背着“狗儿爷”的名字悲苦一生,守护土地。李龙云的五幕话剧《小井胡同》书写城南一条小胡同50~70年代的变迁,居民的命运成为锚点,展示底层市民的世俗风情。一批新的保留剧目由此诞生。

事实上,北京人艺的保留剧目背后都有一个经典剧本,它们大多有数个版本。所以,当我们谈论北京人艺的保留剧目时,它博物馆般的魅力和吸引力首先建立在作为整体的演出上。焦菊隐曾在表述北京人艺风格时说:“它不是孤立的、个体的、观念化的,而是剧作家、导演、表演、舞美设计等不同风格的有机统一。”

1992年,第一代《茶馆》落幕,于是之、朱琳、苏民、蓝天野、郑榕、朱旭等老艺术家陆续离开舞台,濮存昕、梁冠华、杨立新、冯远征、陈小艺、徐帆、何冰等演员开始成为北京人艺舞台的中坚力量。又30年过去了,北京人艺很快就将迎来再一次换代。新的一批演员还会继续把保留剧目传承下去,多年后再走进首都剧场,我们仍能看到焦菊隐时代的创造。

经典,幸存与流逝

2017年7月,我看完北京人艺的《茶馆》后一个月,“80后”导演王翀找到一群中学生和非职业演员,在北京某所中学的一间教室里,上演了一部《茶馆2.0》。

教室只能容纳10名观众。黑板上用粉笔写着老舍剧作的考试要点,旁边的投影幕上,焦菊隐版《茶馆》的录像无声地播放。教室里,追跑打闹的男生和嬉笑聊天的女生共同构成一幅“真实”的课间场景,班长“王利发”,一个高中女孩儿,正在桌边跟同学探讨刚上完的语文课。

《茶馆2.0》完整地保留了老舍的剧本,让19世纪人物的对话出现在21世纪的中学生之间。原剧中的三个时代背景——戊戌变法、民国初年军阀混战、国军溃败分别对应上课时间、社团生活、毕业前夕。演出结尾,教室里的学生们即将毕业。拍毕业照时,他们大喊“我爱大清,但谁爱我?”之后把试卷抛向空中,雪白的试卷从天而降,就像北京人艺舞台上的纸钱。同学们先后离开教室,最后是“王利发”,她反锁大门,观众和一堆中学课本、书包、桌椅板凳一起被锁在他们丰富又残酷的青春里。

对于中国戏剧来说,2017年是特殊的一年。一年前,是剧作家老舍逝世50周年,《茶馆》剧作的版权开放了。当年底,冯远征口中的“北京人艺先锋派导演”李六乙跟四川人艺合作,推出“川话版”《茶馆》。没有了北京话,剧作的韵味是否依然存在?李六乙剧中的演员说四川话,故事移栽在仍保留着去茶馆喝茶消闲习惯的四川,前卫抽象的舞台美术之外,作品显示出另一种话剧的民族化样貌。

到2018年,孟京辉在由他担任艺术总监的乌镇戏剧节执导《茶馆》。开场前,一声鸽哨划过观众席,舞台灯亮,几十个演员坐在巨型钢架结构的舞台布景里。他们朝向观众,面无表情、声嘶力竭地喊出剧本第一幕的台词。这部集合当代剧场语汇的作品在2019年受邀参加法国阿维尼翁IN戏剧节——1980年之后,欧洲观众再一次看到了《茶馆》。关于民族性,我在阿维尼翁采访孟京辉时他说,它有一种高能量,辨识度很高,语言的魅力本身就有,所以他们一开始就把它模糊掉了。“鸽哨是老北京的独有记忆,你被带进去了就进去了,没带进去也无所谓,但这个鸽哨必须要有——它响一下就飞走了。”

对于经典,“诺奖”得主、南非作家库切的观点是,经典“幸存于最恶劣的攻击之下,幸存是因为数代人不愿放开紧握它的手、不忍眼看它就此流逝,以至于无论付出何种代价都愿意一直将它保留着”。为了不改变演出,让它即便更换演员也尽量如最初诞生时那样“原汁原味”地呈现,北京人艺就曾遇到过一次所谓“笑场事件”。

2014年夏天,北京人艺携“中国话剧现实主义的基石”《雷雨》到上海演出,在针对学生群体的“公益场”演出后,饰演周朴园的杨立新连续发了好几条微博,他愤怒地说:“舞台下爆发阵阵欢快的笑声,很多台词被笑声淹没……这样的‘公益场’不演也罢!”

《雷雨》已经上演了60多年,成为北京人艺的保留剧目。上海的八场演出中,只有“学生场”引发爆笑,原因集中在乱伦的人物关系、“不要以为你同四凤同母你就忘了人伦天性”等台词、周冲跑到四凤家表达爱慕的行为……

事件持续发酵,有一种声音认为经典到了该创新的时候。我至今仍记得当年采访,说出“创新”这个词的时候,杨立新表现得很反感:“怎么创新?创什么新?我不知道为什么处处总提创新。什么东西都一定要创新吗?你为什么不把手机设计成五角形的?”又说起也有人觉得至少要调整。“怎么调整?调整什么?哪儿调整?你来说说?你自己办一剧团,你自己调整。”最后,他平静地说:“对于任何一门技术,乃至于技艺,你可以不喜欢,但是你不能不尊重。”

2014年9月,杨立新写了一篇文章《从顶针续麻说开去》,他说他对“笑场事件”的回答都在其中。“稍加改动也许后辈人并不觉得有什么区别,但他们永远无法从中品味出那种不可言传的美感了。”

文章讲旧年间女人手工做布鞋。一根麻绳纳不完一个鞋底,换新线时要把麻绳从针孔里退出来,经由一个准确利落的动作续上新麻,再往下做。后来,“顶针续麻”成为一个修辞,指用前句结尾的字词做下句的起头,说的是创作字词严谨,有极花心思设计过的韵律美。文章结尾,杨立新写道:“对于先人们留传下来的文化遗产,哪怕是个小‘玩艺’,咱们千万不要擅言‘颠覆’,还是老老实实继承比较稳妥。因为在吃透之前你就没有这个颠覆的资格!”

戏剧是瞬息万变的艺术,全球的剧场艺术家都在不断探索新的可能性。2011年,北京人艺建院时的榜样莫斯科艺术剧院带着《樱桃园》《白卫兵》《活下去,并且要记住》三部剧目,完成了它建院113年以来的首次访华之旅。当人们走进剧场,准备瞻仰传说的时候,他们并没有看到想象中彻底的写实表演和焊死的“第四堵墙”,而是在剧作处理、表演方式、观演关系、舞美呈现等环节进行了新的创造。

其实1999年林兆华也在北京人艺排过一个与焦菊隐版迥异的《茶馆》,舞台被设计得歪歪扭扭,一点儿也不“现实主义”。他去掉了焦菊隐当年特地让老舍加上的、借鉴戏曲说书人的角色“大傻杨”,恢复了老舍原作中的沈处长。这可能是更贴近老舍“经典”的一个版本,但没有成为北京人艺的保留版本。

那么,在首都剧场,面对北京人艺的保留剧目,我们的期待是什么呢?

2012年,北京人艺建院60周年,何冀平专门写了讲老人院故事的《甲子园》,当时的副院长、现在的院长任鸣担任导演,台上有90岁的朱琳、88岁的郑榕、86岁的蓝天野、82岁的朱旭等演员。任鸣当时接受采访,有人又问起那个老问题:北京人艺的传统是什么?任鸣说,一是人艺精神,老艺术家登台演《甲子园》就是明显的表现;二是人艺风格。“我怕这个剧院传不下去,一个剧院同一个民族一样,如果没有独立的个性,如果没有自己独立的发展道路,大家都一个模式,那就很难发展。创新是一个既好听又华丽的词语,它对每一个艺术创作者都是充满诱惑的。真正的创新其实非常难,它必须有本质上的突破。”

两年前我采访冯远征时问过他,北京人艺会不会高清录制第二代演员版《茶馆》?他肯定地说:“会!”2022年6月12日,建院70周年纪念日,北京人艺用8K高清技术对正在演出的《茶馆》进行了现场直播及录制,是焦菊隐版1999年的演出阵容。这是一个具有珍藏意味的行动,第二代演员的表演凝固在镜头里,借用当代的技术,未来的观众可以通过屏幕,如临昨日地与这座剧院的“镇馆之宝”相逢。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

- 上一篇: 告示的格式及范文

- 下一篇: 父亲节快乐|有一个文学家爸爸是种什么体验?

最新留言

说:写得非常好!

2020-10-28 11:15:56